|

|

“Il Santo Concilio comanda ai vescovi e a coloro che hanno la

funzione e l'incarico di insegnare [...] di istruire con cura i fedeli

sugli onori dovuti alle reliquie [...], mostrando loro che i corpi santi

dei martiri e degli altri santi, che vivono con il Cristo e che furono

membra viventi di Cristo e tempio dello Spirito Santo [...], attraverso

cui benefici numerosi sono accordati da Dio agli uomini, devono essere

venerati dai fedeli”.

I

decreti del Concilio di Trento 984 e 985, che fissano le linee

di fondo della dottrina cattolica sulle reliquie, rappresentano il punto

di arrivo di un processo, che affonda le sue radici nella pietas

dei primi cristiani verso il corpo dei martiri. Essa riflette, almeno

alle origini, non tanto il culto riservato dal mondo grecoromano agli

eroi-culto che, al tempo in cui apparve il cristianesimo, mal si distingueva

da quello riservato agli dèi -, quanto piuttosto gli usi funerari

normali. Essi consideravano la sepoltura, la cura del corpo del defunto,

le feste commemorative della morte, come doveri sacri; leggi rigorose

proteggevano il luogo della sepoltura come luogo sacro, ne vietavano la

profanazione e impedivano lo spostamento del corpo. L'importanza che il

martirio assunse nella teologia, nell'apologetica, nella vita dei cristiani

dei primi tre secoli sviluppò un vero culto dei martiri e delle

loro reliquie, di cui il documento più antico è ìl

Martyrtum Policarpi. I

decreti del Concilio di Trento 984 e 985, che fissano le linee

di fondo della dottrina cattolica sulle reliquie, rappresentano il punto

di arrivo di un processo, che affonda le sue radici nella pietas

dei primi cristiani verso il corpo dei martiri. Essa riflette, almeno

alle origini, non tanto il culto riservato dal mondo grecoromano agli

eroi-culto che, al tempo in cui apparve il cristianesimo, mal si distingueva

da quello riservato agli dèi -, quanto piuttosto gli usi funerari

normali. Essi consideravano la sepoltura, la cura del corpo del defunto,

le feste commemorative della morte, come doveri sacri; leggi rigorose

proteggevano il luogo della sepoltura come luogo sacro, ne vietavano la

profanazione e impedivano lo spostamento del corpo. L'importanza che il

martirio assunse nella teologia, nell'apologetica, nella vita dei cristiani

dei primi tre secoli sviluppò un vero culto dei martiri e delle

loro reliquie, di cui il documento più antico è ìl

Martyrtum Policarpi.

Nel culto delle reliquie - soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi

successivi al III sec. - confluisce, accanto alla pietas funeraria

amplificata dalle dottrine relative al martirio e alla santità,

anche l'idea che la potenza salvifica degli uomini di Dio sia un qualche

cosa di fisico, che rimane inerente al corpo, vivo o morto, del santo,

e che, da questo, possa trasmettersi agli oggetti che, in forme più

o meno dirette, ne sono venuti in contatto. È una concezione molto

antica, che si trova nella tradizione giudaico-cristiana (ad esempio,

in 4 Re, 2,14, il prodigio operato dal mantello di Elia, ripreso

dal miracolo evangelico dell'emorroissa. In Luca, 8, 46, Gesù

dice: “Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è

uscita da me”), ma che è precedente ad essa e riflette una

concezione magica delle reliquie.

Se,

da un punto di vista dottrinale, i pronunciamenti ufficiali della

chiesa non hanno mai cessato di insistere sul fatto che il culto reso

ai santi consiste in onori riservati a uomini di cui si vuole celebrare

la particolare unione con Cristo, e che i miracoli sono compiuti non dalle

reliquie, ma da Dio attraverso di esse, tuttavia, a partire

dal IV sec., i comportamenti concreti e generalizzati, che portarono a

uno sviluppo abnorme ed incontrollabile delle reliquie, sembrano

piuttosto allinearsi con la concezione poco sopra esposta. Se,

da un punto di vista dottrinale, i pronunciamenti ufficiali della

chiesa non hanno mai cessato di insistere sul fatto che il culto reso

ai santi consiste in onori riservati a uomini di cui si vuole celebrare

la particolare unione con Cristo, e che i miracoli sono compiuti non dalle

reliquie, ma da Dio attraverso di esse, tuttavia, a partire

dal IV sec., i comportamenti concreti e generalizzati, che portarono a

uno sviluppo abnorme ed incontrollabile delle reliquie, sembrano

piuttosto allinearsi con la concezione poco sopra esposta.

Se le sedi di più antica cristianizzazione disponevano di numerose

ed autentiche reliquie dei martiri, le nuove sedi (ad esempio Costantinopoli)

le ottennero mediante traslazioni o smembramenti dei corpi, secondo

un uso proibito dalle leggi imperiali (Codice Teodosiano, IX, xvn) - che

fu prevalentemente orientale fino all'VIII sec. per divenire in seguito

generalizzato.

Nel

IX sec. troviamo un papa, Pasquale

I (817-824), che fa spostare dentro Roma duemilatrecento corpi, che

distribuisce fra le diverse basiliche. L'idea che il possesso del corpo

di un santo costituisse, per la città, il villaggio, la basilica,

un presidio insostituibile contro le malattie, le calamità,

i disastri di ogni genere, i disordini, l'eresia e fosse un elemento insostituibile

per la promozione e la fama di un luogo di culto, moltiplicò le

inventiones di corpi attribuiti ai santi, nella maggior

parte dei casi, sulla base di indicazioni derivanti da sogni, visioni

o altri tipi di segni (ad esempio il profumo) miracolistici. Talora l'ansia

di possedere il corpo di un santo diede luogo a contese ed a furti

veri e propri. Nel

IX sec. troviamo un papa, Pasquale

I (817-824), che fa spostare dentro Roma duemilatrecento corpi, che

distribuisce fra le diverse basiliche. L'idea che il possesso del corpo

di un santo costituisse, per la città, il villaggio, la basilica,

un presidio insostituibile contro le malattie, le calamità,

i disastri di ogni genere, i disordini, l'eresia e fosse un elemento insostituibile

per la promozione e la fama di un luogo di culto, moltiplicò le

inventiones di corpi attribuiti ai santi, nella maggior

parte dei casi, sulla base di indicazioni derivanti da sogni, visioni

o altri tipi di segni (ad esempio il profumo) miracolistici. Talora l'ansia

di possedere il corpo di un santo diede luogo a contese ed a furti

veri e propri.

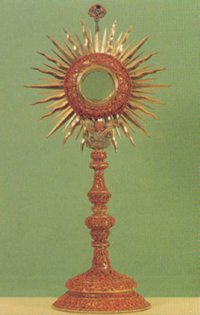

Tra il VI e il VII sec., soprattutto in Gallia e nell'Italia settentrionale,

si sviluppò il culto delle reliquie di contatto: gli abiti

del santo, gli strumenti che ha usato, ma anche la pol vere grattata dal

suo sepolcro, perfino l'olio della lampada che lo rischiara.

La conquista della Terrasanta (1204) aumentò ulteriormente

la massa delle reliquie, facilitandone gli abusi: la compravendita

di reliquie, la loro falsificazione, l'esistenza di reliquie multiple

(ad

esempio le diverse teste di Giovanni Battista, di cui una si troverebbe

a Roma, un'altra in Francia, un'altra ancora a Damasco, meta dio pellegrinaggi

musulmani). Abusi che, periodicamente, hanno suscitato critiche al culto

delle reliquie, considerato dai suoi detrattori, interni (la prima documentata

è quella del prete di Tolosa, Vigilantio, anno 403) ed esterni,

come espressione di idolatria pagana e di sciocca superstizione. (ad

esempio le diverse teste di Giovanni Battista, di cui una si troverebbe

a Roma, un'altra in Francia, un'altra ancora a Damasco, meta dio pellegrinaggi

musulmani). Abusi che, periodicamente, hanno suscitato critiche al culto

delle reliquie, considerato dai suoi detrattori, interni (la prima documentata

è quella del prete di Tolosa, Vigilantio, anno 403) ed esterni,

come espressione di idolatria pagana e di sciocca superstizione.

Il testo, cui sono stati aggiunti i neretti e le interruzioni di paragrafo,

è tratto dal Dizionario delle religioni, Einaudi, Torino, 1993

|

|